- もうけの花道トップページ

- もうけの羅針盤

- 自社技術 × 大手企業の技術 → 新技術開発へ~共創で新規事業の創出を加速~

自社技術 × 大手企業の技術 → 新技術開発へ~共創で新規事業の創出を加速~

自社が保有する技術と大手企業の技術を組み合わせて新たな開発に成功。

大企業の技術が地域企業の課題に一緒に取り組む「共創」。

大企業と中小企業のイノベーションはますます期待されています。

動画をブログで紹介する

上記コードをはりつけてください

- ※

- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります

自社技術 × 大手技術 → 新技術開発へ「共創」

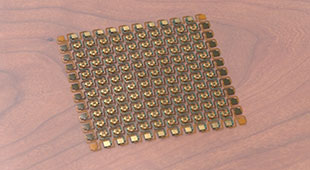

鳥取県鳥取市に工場を持つ「イナバゴム株式会社」。主に精密ゴムの成形や感圧導電センサーの開発・製造を行っている。そのイナバゴムが、ゴルフのパターに圧力センサーを装着してグリップの握り圧を計測するシステムの開発に成功した。

その開発に欠かせなかったのが大手企業「パナソニック」が保有する技術だった。

握る、掴むという動作は、三次元の動きであり、力を伝えるというのはとても計測が難しい技術で、イナバゴムは開発段階で大学と研究したものの、なかなか思うような成果が出なかった。

そんな時、イナバゴムの河原所長は、鳥取県産業振興機構の技術開発・知財を総合的に支援する山本センター長に「知財ビジネスマッチング会」に参加しないかと誘われた。そのマッチング会で河原所長は、パナソニックの開放特許技術を目にし、「この技術は絶対に使える。ゴムと組み合わせれば、面白いものが出来る。」と直感。その一方で、大手企業がそう簡単に技術を提供してくれるのか?という疑問も感じていた。

しかし・・・。イナバゴムの河原所長は、パナソニックの担当者西田さんと話をして、疑問は消え去った。パナソニックは、使ってもらうために公開しているのであって、自社のみの利益の追求をしない雰囲気だった。

河原所長は、パナソニックの担当者から「パナソニックの技術が活きる分野・モノに使ってほしい」という意味合いで話をいただき、また、技術の担当の方にも「技術を活かせるような場面に使っていただきたい」という話もいただいた。パナソニックの技術と自社の技術を掛け合わせれば、新たな技術が開発できる。と河原所長は、確信したのだ。

イナバゴムとパナソニックをマッチングうまくできるようサポートしたのが、鳥取県産業振興機構の山本センター長だった。山本さんは、「中小企業と大企業との知財に関する経験や知識には開きがある。そこをどうやって埋めるかというところにひとつのハードルがあって難しい面がある。」と話す。そういった知財的な側面、契約に関する側面など、間に入って、中小企業にとっても大企業にとっても良いマッチングになるようにするのが、支援機関としての重要な役割だという。

新たな技術、価値を創造する「共創」。中小企業と大企業のイノベーションは、ますます期待されている。