- もうけの花道トップページ

- もうけの羅針盤

- デザインで加速する海外への知財戦略

デザインで加速する海外への知財戦略

数ある熊野筆メーカーの中でも、斬新な美しさや機能的なデザイン筆で異彩を放つ「晃祐堂」。<平成23年度制作>

動画をブログで紹介する

上記コードをはりつけてください

- ※

- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります

昭和54年創業の『晃祐堂』は、長い熊野筆の歴史の中では比較的若いメーカーだが、日本最古の筆「天平筆」を復元できるという日本有数の職人も抱えている。原毛の品質、毛先をカットしない工法、全製品の筆職人による検品などで熊野筆クオリティを守りながら、一方でリーズナブルな商品を提供する努力を続けている。 そして2005年、他社に大きく遅れ、書道筆に加えて化粧筆に乗りだす。この時まず取り組んだのは、熊野の伝統と品質を継承しながらも、従来の筆と明確に差別化された、新しい"化粧筆"の開発だ。試作に試作を重ねた結果、鮮やかな色や形の花、可愛らしい動物の顔やサッカーボールなど、つい手に取ってしまうユニークなデザイン筆、何役もの機能を備えた独特のプロダクトデザインなど、人気商品の開発に成功。

その他にも、化粧品メーカーやメイクアップアーティストとコラボレーションしての商品開発を意欲的に続けている。現在、関東のデパートやファッションビルのほか、成田空港でも店舗を構え、人気は上々だ。このデザイン性の高い筆は、『晃祐堂』の技術力を提示し、ブランド力を押し上げる大きな力となった。

※部分意匠…物品の部分に係る形状等について独創性が高く特徴ある創作について認められる

商標権と意匠権を活用した、新製品を開発・販売と保護

特筆すべきは、この「デザイン」を産業財産権、特に意匠権や商標権として申請し、模倣を防いだ点にある。 開発した商品は既存の化粧筆に比べ、筆先や柄の形状に大きな違いがある。この「デザインの"美しさ"と"機能性"」を意匠権として登録。中でも「部分意匠」により、部分的な模倣からも保護することに成功、「筆先へのデザイン」を包括的に保護することに成功した。

海外でも権利を抑え、アジア全域で販売を目指す

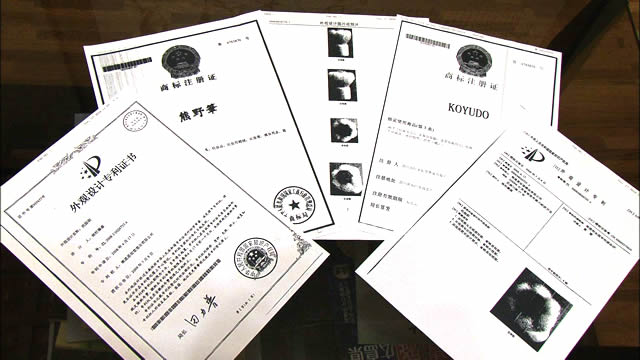

現在『晃祐堂』は、中国での積極的な販売拡大を目指している。中国では、ブランドそのものが有名でなければ売れない。と同時に、ブランド品はコピー元商品としても注目される。中国において模倣品を防止とし『KOYUDO』ブランドを確立するためには、中国での社名や製品名の商標登録は不可欠だ。さらに、知的財産権は取引先となる小売業を保護することにもつながる。

例えば、デパート等の小売業も、並べた商品に模倣品が出回れば、売上はもとより信用やブランドが失墜する。これを未然に防ぐため、製造メーカーが商標権や意匠権を取得しているのか、確認されることが増えているのだという。デパート側が、真似をされるリスクを恐れるのだ。中国での権利取得は、開発した『晃祐堂』はもとより卸・販売に関わる全ての人々から、「模倣品が引き起こす様々なリスク」を大幅に軽減してくれるといえる。

円滑な海外事業展開のために、会社を設立

中国で販売するにあたっては、販売価格も問題だ。『晃祐堂』では、現在も「熊野で生産した筆を、中国で販売する」ことに拘っているが、日本から輸入して販売すると、関税と増値税※で日本の2倍近くの価格になってしまう。日本国内においても、筆などの雑貨類には日本政府のバックアップがない。そのために海外に独資企業を3社設立し、価格を適正な値まで下げて販売を行なっている。何よりも海外でのビジネスは、国民性による「隔たり」が想像よりも大きい。解っていると思っても解っていない、約束や契約をしても守ってくれないなど、すんなり運ばないことの方が多いという。そんな中、この現地法人は、ビジネスの交渉の場で、国や文化の違いを小さくすることにも貢献している。また2011年から『JETRO』の商談会を、小売や卸へのマーケティングに活用し、引き合いも増えているという。 「化粧筆は世界中の人に使ってもらえる商品」。 販売予定国では、まず権利取得を行い、次にマーケティングに着手する。海外への展開は、戦略的な知財経営が必要不可欠。伝統の書道筆から誕生した化粧筆は、商標権・意匠権を核に、さらなる飛躍にむけて走ります。

※増値税…中国の税制度で、物品の販売・加工・修理・補修役務の提供、物品の輸入を行う場合に適用される税金。日本では消費税に似ている。中国から輸出する際には還付されてゼロ税率になる