- もうけの花道トップページ

- もうけの羅針盤

- 技術の見える化と知財金融

技術の見える化と知財金融

企業が保有する技術を見える化することで様々なメリットが!その一つ金融機関の融資「知財金融」。企業、金融機関、それぞれの視点からメリットを聞いた。<平成27年度制作>

動画をブログで紹介する

上記コードをはりつけてください

- ※

- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります

この知財の開発元

株式会社ジオパワーシステム

山口県美祢市秋芳町別府2604-1

https://www.geo-power.co.jp/![]() (0837) 65-3511

(0837) 65-3511

![]() (0837) 65-3510

(0837) 65-3510

![]() 担当:代表取締役 橋本 真成

担当:代表取締役 橋本 真成

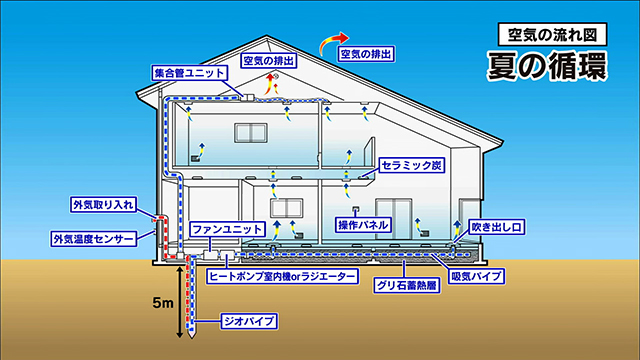

環境大臣賞受賞の環境・家計に優しいシステム「GEOパワーシステム」とは

地中熱利用換気システム「GEOパワーシステム」とは、私たちの最も身近にある「自然の恵み」と現代人の知恵「最新の技術」との融合で実現した、省エネシステムです。熱源は「自然」。

温熱環境の面からいうと「パッシブ」空調。つまり自然のチカラをそのまま利用し、建築手法や工夫によってそれを最大限に活かすシステムです。

これまで栄誉ある賞を数々受賞。その技術を核に全国そして、世界の企業とライセンス契約を結びビジネスを展開している。

「技術を見える化」した知的財産の評価書 様々なメリットが!!

自社が保有する様々な特許技術を見える化した知的財産の評価書(第三者機関作成)をジオパワーシステムは取得している。

「技術の信用力。企業の信用力。受注の拡大・営業メリット。そして金融機関の融資。

自社の強みである技術をいかに活用し、ビジネスをどう展開していくのか。

中小・ベンチャー企業が事業拡大、ビジネス拡大していくために大きな力になる。」と

橋本社長は話す。

また、海外の企業とビジネスを進める際に、「知名度のある第三者機関が作成した知的財産の評価書を取得していることで、企業の信用・信頼、技術の信用・信頼を得ることができる。ビジネス発展に大きな強みとなる。」と橋本社長は新たな海外展開にも意欲を燃やしている。

山口銀行が知財評価融資制度を開始

平成27年4月1日から山口銀行では、「やまぎん知財評価融資制度」を始めた。

これは、特許庁による「知財ビジネス評価書作成支援」または、三菱総合研究所の「企業特許レポート」を活用し、企業が保有する知的財産(特許権)を客観的に評価し、財務諸表に表れない事業性を融資の判断材料とし、企業の資金調達ニーズに応える取り組みです。

今回、株式会社ジオパワーシステムに、融資期間5年間、3,000万円の融資を実施した。その後も2社に対し、知財評価を行い、2件の融資を実行している。さらに、地元山口の大手企業や大学等が保有する技術を他企業が利用することができないか、いわゆるビジネスマッチングへの取り組みも検討している。