元漁師が、魚が減少した海を取り戻したいと開発に挑んだ!牡蠣殻を再利用するという技術。海に魚を取り戻す。その信念が素晴らしきローテク技術を生んだ。その技術開発の裏側と販路開拓について語る。<平成23年度制作>

驚くほどローテク技術、牡蠣殻を再利用した人工魚礁

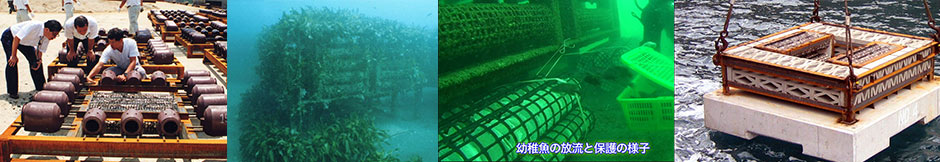

「海でつくられた貝殻を海に戻して、豊かな海づくりに貢献する」その思いを胸に貝殻を有効利用した人工魚礁「JFシェルナース」は誕生した。牡蠣殻を通水性のパイプにつめ、単純な構造体にくみ上げただけの漁礁。仲間の漁師からの相談をきっかけに海を調査。魚が集まるところに貝殻が堆積しているのに注目。調べると貝殻に、魚のえさとなるエビやかになどが豊富にいることがわかった。

大学や研究機関に持ち込み、分析した結果、相当数の生物などがいることがわかった。また、養殖業社の産地で処理に困っていた牡蠣やホタテの殻に着目。開発者片山さんの経歴も「JFシェルナース」誕生に大きく関係している。

販路開拓の鍵は、実証データに基づいたPR活動

漁礁を海に沈め、その経過を調査・研究。大学の先生に効果の証明方法等の指導を受けながらデータの収集・分析に努める。誰も見たことのない海中の状況を科学的な実証データに基づき、漁業関係者、自治体に説明することで信頼を得ていった。

こうした活動が県の漁連、そして、全漁連にと話が進む。これまでのコンクリートなどを使った漁礁とは比べ物にならないほどの効果が認められた。片山社長は、独自に販路開拓は自社では難しいと判断。全漁連に協力してすすめていきたいと話をもちかけ、協同でJFシェルナースを全国に広めていくこととなった。

漁業閑散期における漁業関係者の雇用創出の一翼を担う

海の環境悪化、沿岸域の開発による水産資源の減少、輸入水産物の増加で魚の単価がさがり漁業経営者は厳しい状況に置かれている。そんな漁業関係者の雇用創出にJFシェルナースが貢献している。

それは、通水性のパイプに牡蠣殻を詰める作業だ。各地域の漁業関係者がこの作業を行う。出来上がったシェルナースのパイプは工場でパネル状に組み立てられる。それを公共事業の落札者が現場(海)に設置する。地域の海に沈めるシェルナースの製作を地域の漁業関係者、地域のパートナーが行う地産地消のビジネスモデルが構築されている。

【ローテク分野ほど特許の活用を】

本件の成功のポイントの一つは、何と言っても特許権を取得して、㈱海洋建設の許可が無い限り、第三者が実施できないという体制を確立したことにある。特許は、第三者に同じモノを実施させないという、ビジネスをする上で、絶対的優位性を確保できる有力な手段である。高度の技術やノウハウ等で第三者が侵入しにくい障壁をつくれる分野は別として、第三者が容易に参入しやすいローテクほど、法律障壁(特許)の積極的な構築を目指すべきである。言うまでもなく、特許になる発明は、研究室で創出するハイテクだけとは限らない。既存技術の改良でも特許を取得してビジネスに成功している例は、実に多い。ところが、このことを知らない中小企業者が多いのには驚かされる。こういったことを踏まえ、本件の「牡蠣殻を用いた人工漁礁」のようなローテクと言われているものが、なぜ特許を取得できたのか?を考えてみよう。

審査官の判断の観点を知れば、日々創意工夫されているモノ造り現場でも、特許が生まれるということに気付くはずである。そして取得した特許を活用し、経営体力の向上に役立てる仕組みを、本事例から学ばれることを期待したい。

【ローテク分野の特許取得のコツ】

特許性の判断においては、当該発明がもたらすであろう産業の発達や社会的意義の裏付けとして、発明の効果が注目される。この効果には、細かく二種類ある。「定量的効果」と「定性的異質の効果」である。本件の場合、牡蠣殻を用いたことにより、従来魚礁に使っていたコンクリートや石、木くず等より、はるかに多くの魚が集まるという効果は、「定量的効果」に分類される。しかしながら、当該技術分野の技術者や開発者は、魚を多く集めたいという課題を常に持っている。従って、多くの魚をあつめるという「課題の意外性」は認められない。そのため牡蠣殻を採用したことは、(良好な)定量的効果を奏しても、当業者であれば予測出来る範疇と認定され、必要に応じて適宜なし得る材料の選択に過ぎない《審査用語》と判定されるため、拒絶の結論が待っている。つまり、本件は、上述したように、「定量的効果」だけでは特許性が薄いため、更に「定性的異質の効果」が加えられたことによる「併せ技」で特許が成立している。

では、ここでの「定性的異質の効果」とは何か?牡蠣を食べたり加工した後、殻を海に戻すことは、廃棄物処理法上、簡単にはできない。ところが、殻を通水性のパイプに詰めて海に沈めれば、再資源化が図れ、合法的に海に帰すことができる。これが、本件における「定性的異質の効果」である。この主張も併せてされると、審査官は拒絶ができなくなり特許が成立する。既にマーケットが成熟している領域でこのような特許が成立すると、安定経営に繋がることは、これまで多くの事例が教えてくれている。ローテク分野において、思ってもみなかった意外な効果を見つけた時には(見つける「意識」が大事で、開発者の周りが見つけることが多い、正に岡目八目である)、特許出願のチャンス到来と思って、是非チャレンジして頂きたい。

佐田洋一郎

教授 知的財産部門長

山口大学

昭和45年 通商産業省

平成10年~特許庁審判部審判長(土木建築)

平成13年~特許庁審判部部門長

平成16年~山口大学教授(知的財産本部長兼任)

平成18年~山口ティ-・エル・オー取締約兼任現在に至る