KOUGEI EXPO IN OKAYAMA

(第40回伝統的工芸品月間国民会議全国大会)について

伝統的工芸品月間国民会議全国大会は、毎年開催地を変えて全国各地で実施されており、令和5年度は岡山県で初めて開催されました(中国地域では13年ぶりの開催)。

KOUGEI EXPO IN OKAYAMA(第40回伝統的工芸品月間国民会議全国大会)について

中国地域の伝統的工芸品紹介

伝統的工芸品は、それぞれの地域の歴史・風土に育まれ、熟練した職人の手づくりの技法によって現代まで受け継がれてきたものです。大量生産・大量消費社会の定着した我が国にあって、手づくりの温もりを今に伝える伝統的工芸品の存在は、近年、ゆとりと豊かさに対する国民ニーズが増大する中、極めて貴重であるといえます。

中国地域には、経済産業大臣の指定する「伝統的工芸品」が、現在16品目指定されています。

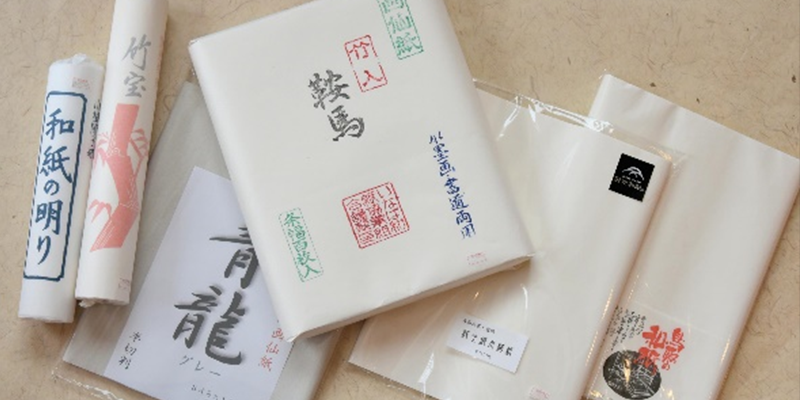

因州和紙

主要製造地域:鳥取県鳥取市

指定年月日 :昭和50年5月10日

歴史:約千年前に編纂された「延喜式」によれば、平安時代初期には、製紙業が起こっていたと考えられています。慶長年間(1596~1614)には、領主亀井慈矩公の御朱印貿易により海外輸出が行われました。また、寛永5年(1628)に、この地で病に倒れた美濃の僧が看病の謝礼として、抄紙の技術を伝授したとも伝えられています。

特徴:1,200年近い歴史を有し、品質の高さには定評があります。特に、書道墨絵に適した画仙紙、半紙が有名です。

産地組合:鳥取県因州和紙協同組合

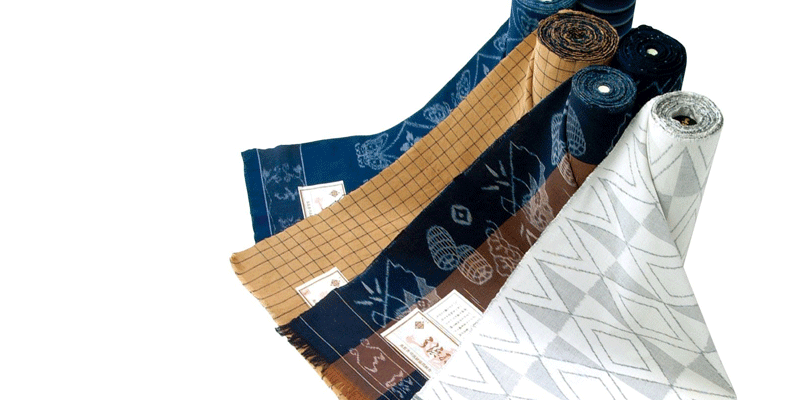

弓浜絣

主要製造地域:鳥取県境港市、米子市

指定年月日 :昭和50年9月4日

歴史:江戸時代中期の宝暦年間(1751~63)の頃から、藍色に染めた絣織物が生産されるようになったといわれています。文化年間(1804~18)の頃には、農家の婦女子の手により自家用の仕事着、晴れ着などが織られるようになりました。また、藩政の保護のもと換金のための副業として栄えました。

特徴:深い藍色の地に、美しい白抜きの絣柄が映える先染め平織の綿紬ですが、農民の自給用衣料に端を発しているだけに、絵柄の素朴さとざっくりとした風合いが大きな特徴です。

産地組合:鳥取県弓浜絣協同組合

出雲石灯ろう

主要製造地域:島根県出雲市、松江市、鳥取県境港市

指定年月日 :昭和51年6月2日

歴史:宍道町来待地区を中心に産出する凝灰質砂岩を原石としています。奈良時代に発祥したと伝えられ、鎌倉時代の仏教の大衆化に伴い繁栄を迎え、江戸時代には松江藩主松平直政公により、その真価が認められ藩特産品として保護されました。

特徴:長い歴史の中で、仏教美術や庭園工芸の先例を受けて、美的調和のとれた気品の高い優雅さがあり、原石の来待石は、苔が付きやすく色彩が良いのが特徴です。

産地組合:松江石灯ろう協同組合・来待石灯ろう協同組合・鳥取県石灯ろう協同組合

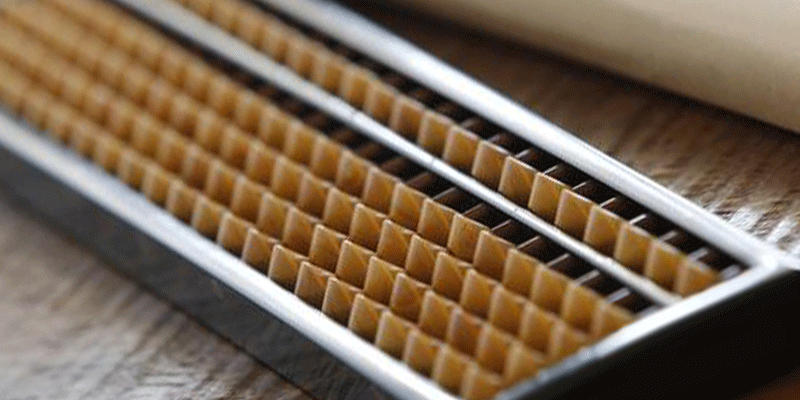

雲州そろばん

主要製造地域:島根県奥出雲町

指定年月日 :昭和60年5月22日

歴史:江戸時代後期の天保3年(1832)に、島根県仁多町の大工、村上吉五郎が、「芸州塩屋小八作」のそろばんをまねて作り始めたのが起源とされています。

特徴:黒檀、樺、柘などを原材料とした玉や枠作り、竹を素材とした軸作りなど、原材料から製品まで200近くの工程を経て生産され、頑丈で使い易いそろばんとして定評があります。

産地組合:雲州算盤協同組合

石見焼

主要製造地域:島根県江津市、浜田市、益田市

指定年月日 :平成6年4月4日

歴史:宝暦13年(1763)頃に、江津村の森田元蔵が、周防岩国藩の入江六郎より製陶法を伝習し石見焼の片口や徳利等の小物製品に伝承され、天明年中頃には、備前の国より水かめに代表される大物陶器製品が伝承されたと伝えられています。

特徴:来待錆石を使用した、深みのある茶褐色の来待釉や温泉津石を使用した透明釉の製品が中心で、低吸水、耐寒性、耐熱性に優れた特徴をもっています。

産地組合:石見陶器工業協同組合

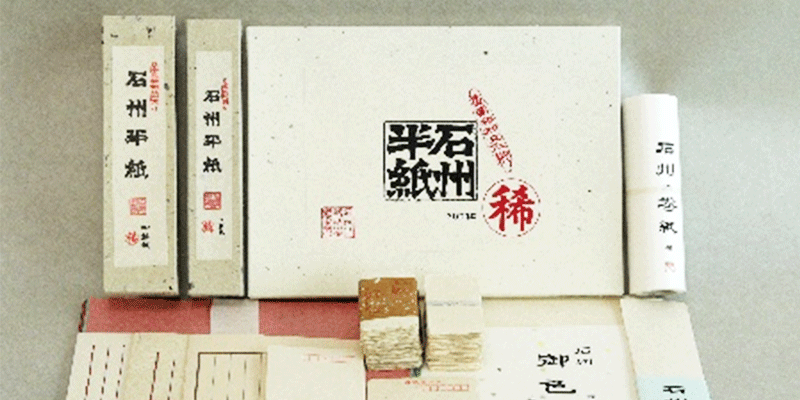

石州和紙

島根県浜田市、江津市

指定年月日 :平成元年4月11日

歴史:延喜5年(905)の「延喜式」によれば、石見地方における紙漉き記述があることから、起源はその頃とされています。江戸時代に津和野・浜田両藩が紙専売を行って製紙を奨励し、その名が広く知られるようになりました。

特徴:地元の石州楮などを原料として漉かれ、その特有で淡黄色味を帯びた鮮麗な色合いと、極めて強靱で剛直な風合いが特徴です。

産地組合:石州和紙協同組合

備前焼

主要製造地域:岡山県備前市、岡山市

指定年月日 :昭和57年11月1日

歴史:古墳時代に須恵器を生産していた工人たちが、平安時代末期から鎌倉時代にかけて、備前の熊山で、実用食器類などを作り始めたのが起源とされています。

江戸時代になると、藩公池田公の好みによって茶陶器が数多く作られるようになり、藩の保護を受けて繁栄しました。

特徴:酸化鉄を多く含んだ備前粘土の特徴を生かすため、釉薬を一切使わず、また、絵付けも施さず、長時間高温で焼き締めることにより、素朴な土味と簡潔な造形、独特な窯変を生み出しています。

産地組合:協同組合岡山県備前焼陶友会

勝山竹細工

主要製造地域:岡山県真庭市

指定年月日 :昭和54年8月3日

歴史:江戸時代末期、万延元年(1860)の「山谷家古文書」にかごの一種そうけの使用に関する記述があることから、起源はその頃とされています。

特徴:厳選された良質の真竹そのものの美しさを日用品の中に巧みに生かしているのが魅力です。もともと、農耕・台所用品作りから始まった実用性の強い工芸品であり、皮むきなどの加工をしない自然の青竹の美しさに定評があります。

産地組合:真庭市勝山振興局地域振興課

川尻筆

主要製造地域:広島県呉市

指定年月日 :平成16年8月31日

歴史:川尻町(現・呉市川尻町)と筆との関わりは江戸末期(天保9年)に、菊谷三蔵が摂州有馬(現在の兵庫県)から筆を仕入れて、寺子屋などで販売したのがはじまりです。その筆の商売で成功した後、村人に筆の製造が農閑期の副業に有利なことを説き、安政6年、上野八重吉が筆を作ったのが筆製造の始まりとされています。

特徴:一般的に「ねりまぜ」と呼ばれる技法を用いて作られています。この技法は大量生産には不向きですが、反面、高度な技術を必要とする丹念な手作業により品質の高い筆が出来ます。

産地組合:川尻毛筆事業協同組合

福山琴

主要製造地域:広島県福山市

指定年月日 :昭和60年5月22日

歴史:古くから、地元特産の桐を材料として琴の製造が行われ、天保3年(1832)生れの菅波甚七は、琴作りで著名だったといわれており、その頃には琴の生産が始まっていたとされています。明治になって、岩本定吉が本格的に琴の製造を始め、これを受け継いだ牧本信次郎、正雄親子が、より精巧な技術を確立させました。

特徴:琴の胴体には、最高級桐乾燥材が使用されており、音色が良く長年の使用に耐え、また、精巧な細工が施されているところが特徴です。

産地組合:福山邦楽器製造業協同組合

熊野筆

主要製造地域:広島県熊野町

指定年月日 :昭和50年5月10日

歴史:農家の副業であった、農閑期を利用しての紀州熊野(奈良県)への出稼ぎの帰路、奈良地方に産した筆や墨の行商が、筆作りの基盤となっています。江戸時代後期の弘化3年(1846)、井上治平が、浅野藩の御用筆司、古田清蔵から筆作りの技術を学び伝えたのが、実際の製筆の始まりとされています。

特徴:生産される筆の種類の豊富さは比類がなく、毛の種類だけみてもタヌキ、イノシシ、ネズミの口ひげ、人間の頭髪などと様々であり、その用途も書道用、絵画用、化粧用、工業用など多岐に及んでいます。

産地組合:熊野筆事業協同組合

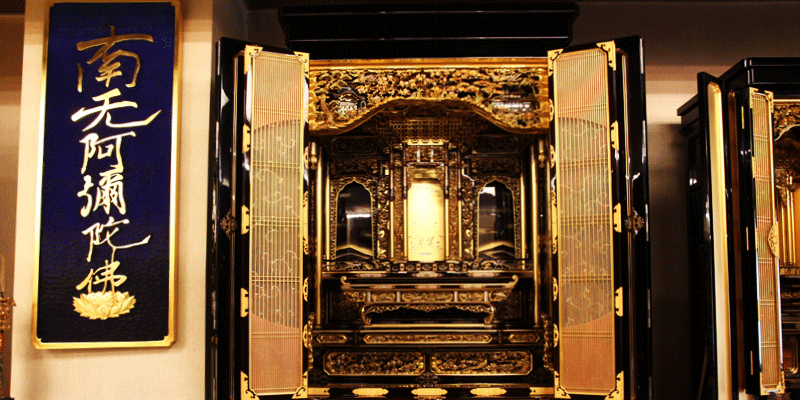

広島仏壇

主要製造地域:広島県広島市、三原市、府中市

指定年月日 :昭和53年2月6日

歴史:広島では、鎌倉時代には仏壇・仏具が作られていたといわれていますが、仏壇製作技術が完全に確立されたのは、江戸時代中期の享保年間(1710年代)の頃とされています。

その時代から浄土真宗が隆盛を極めており、いわゆる”安芸門徒”と呼ばれる大衆に支えられて、仏壇製造業が栄えました。

特徴:特殊な漆塗り技法である「立て塗」による、豪華な漆塗り金仏壇ですが、しっとりとして落ち着いた雰囲気をもっています。

産地組合:広島宗教用具商工協同組合

宮島細工

主要製造地域:広島県廿日市市

指定年月日 :昭和57年11月1日

歴史:宮島細工の始まりは江戸時代の終り頃にさかのぼります。厳島神社建設のために、鎌倉・京都から宮大工や指物師が招かれ、その技術の流れをくむのが現在の宮島細工です。宮大工や指物師の技術に由来し、嘉永年間(1848~1854)にもたらされたロクロ技術、彫刻技術によって、その技は芸術の域まで高められました。やがて優れた芸術性を持つ工芸品へと進化した宮島細工は、昭和57年、日本伝統工芸品として認定されました。ロクロや彫刻といった技術が発展したのは、広島の豊富な森林資源や、木材の集積地である廿日市に近いことなどもその要因と言われています。宮島細工は、気品ある芸術品として宮島で生まれ、全国で愛され育まれています。

特徴:木材の木目を最大限に生かし、材料と調和した力量感あふれる彫刻で、沈め彫り、浮かし彫りなどの様々な技法による、木地仕上げの木工品です。

産地組合:宮島細工協同組合

大内塗

主要製造地域:山口県山口市、萩市

指定年月日:平成元年4月11日

歴史:室町時代に山口に居館を定めていた大内氏の掟書に、山口における漆器に関する記述があることから、その頃から漆工芸が行われていたとされています。当時、大内氏が朝鮮との交易品として漆器を輸出していたことから、漆工芸が栄えました。

特徴:製品は、盆、椀、人形など様々で、いずれも朱塗りに秋草の模様を配し、大内家紋を図案化した菱形の金箔貼りを施し、独特の風情をかもしだしています。

産地組合:大内塗漆器振興協同組合

赤間硯

主要製造地域:山口県宇部市

指定年月日 :昭和51年12月15日

歴史:平安時代後期の建久2年(1191)に、源頼朝が鎌倉の鶴岡八幡宮に、赤間硯を奉納したという記録が残されており、起源はその頃とされています。

特徴:地元特産の硯の原石は、赤色頁岩及び赤色緑色頁岩で6000万年以前の白亜紀にできたものといわれており、石色は赤味を帯びた紫色で、巧みな彫り加飾が目にも美しく、墨の下りは細かく、ゆるゆると墨をする風雅さを味わうことができます。

産地組合:山口県赤間硯生産協同組合

萩焼

主要製造地域:山口県萩市、長門市、山口市

指定年月日 :平成14年1月30日

歴史:関ヶ原の役後、防長2州に移封され、萩に入府した藩主・毛利輝元が、文禄・慶長の役に出陣した際に招致した朝鮮の陶工に命じて開窯したのが萩焼の始まりとされています。寛永6年(1629年)には、陶工が御用焼物師として召抱えられていた記録があります。江戸時代は、萩・長門でのみ生産を許されました。現在では茶陶・置物はもとより食器・酒器等日用品も大量に生産されています。

特徴:李朝の陶技を継承する萩焼は、伝統の茶陶としての手取りの良さ、ざんぐりとした土の味わい、装飾の素朴さに特徴があります。

産地組合:萩陶芸家協会