知恵の集積が未来を開く

2024年3月1日

中山勝矢

昨年の11月、新潟に行く用事が出てきました。新潟は東京から300㎞あまり北にあり、東西が300㎞という大きな県ですから、一泊旅行になるかなと考えていました。

実は、上越新幹線が運用されていることを忘れていたのです。調べてみると東京駅が7時48分発なら新潟駅9時59分着で、今や片道約2時間の日帰り圏になっていました。

蒸気機関車から鉄路のシステムへ

自然の動物は、殆どが自力で移動します。人類も例外ではなく、二本の足で歩くことが基本です。駕籠や輿を使うとしても人間の足に頼ってきたわけです。

やがて馬、牛、らくだなどが飼い慣らされ、人の移動、貨物の運搬に使われるようになりました。2500年ほど前には、秦の始皇帝が馬を軍事に導入し大帝国を打ち立てました。

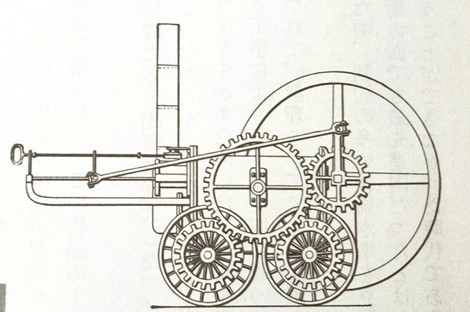

1830年代からの20年間、英国では動力源を動物から化石燃料に切り替える技術革新が盛んでした。1804年にはR.トレシビックが蒸気機関車に成功しています。(写真1)

(写真1) R.トレヴィシックの作った蒸気機関車「煙突の下部にあるシリンダーが斜めの棒を前後に押したり引いたりして主輪に回転を与えた。(資料2)から執筆者が作成」

だが、蒸気機関車を中心にして鉄道をシステム化したのはジョージ・スティーブンソンです。1880年代後半には石炭の生産地と海上輸送の拠点とを結ぶ事業に成功しています。

そのため河川には鉄路用の架橋、また急峻の街道を避けるためにトンネルの掘削などに多くの人を使い、新技術の確立と同時に長距離運送システムを実現させたのでした。

バラバラだった線路にしても規格化を進め、機関車も貨車も取り替えることなく、遠方まで運び続けられるようになりました。安全で効率の良い輸送システムの誕生です。

一つの例は炭鉱地帯だけれども良港に恵まれないダーリントンと良港のストックトンを鉄路が結び付けたことです。両者にとり革命的な大事業でした。

※注:(資料1)菅 建彦「英雄時代の鉄道技師たち」(山海堂、1987年)を参照。

技術が追い付けない計画

わが国の鉄道開業は1872年(明治5年)で新橋~横浜間、距離は約29kmでした。徒歩では1日かかるものが、汽車なら1時間足らずなので、人は目を見張ったとあります。

この計画の目的地は神戸で、東西両京を結び、支線で横浜とつなぐ発想でしたが、技術未熟のために工事は遅れ、鉄路が木曽川に達した先は大垣まで人力車を使うものでした。

さらに滋賀県の長浜と大津間は琵琶湖上を運行する太湖汽船でよってつなぎました。人力車や汽船などを乗り継ぐことで路線を維持した時代だったのです。

東海道線でも古い時代には名古屋と京都・大坂・神戸とは直結できず部分開通でした。ルートの一部に鉄路でなく、航路や人力車を含めていたとは驚きです。

※注:(資料2)松本典久「夜行列車盛衰史」(平凡社新書, 2023年)を参照)

人々が精魂を傾けた知恵の集積で、1931年(昭和6年)に長さで世界第9位の上越線清水トンネルが、続いて箱根の丹那トンネル、九州へは関門海底トンネルが成功しています。

さらに1988年(昭和63年)3月になると青函トンネル、翌4月には瀬戸大橋が開通し、鉄路で国土が結ばれることになりました。そこには鉄材の研究が大きく寄与しています。

鉄路を夜行の急行列車が走る時代が来て、客車の内装や照明の改善、寝台車や食堂車の提供、水洗トイレやシャワー室の整備も進みます。現在の新幹線はその一つです。(写真2)

(写真2)東京駅で客を待つ新潟行きの上越新幹線「出発すると約2時間で新潟駅に到着する、東京駅で執筆者撮影」

長いトンネルを通るのには石炭を炊く蒸気機関車では力不足だし汚れます。鋭意、電気機関車が開発され、楽しい旅行が可能になりました。すべて先輩方の知恵の結晶なのです。

その集積状況を、この数世紀に亘って詳しく述べた本があります。書かれている内容には、自然と頭が下がりました。機関車を輸入するだけでは不十分なことが分かります。