気晴らしに訪れたい温泉

2023年11月1日

中山勝矢

この数年は絶えず熱中症を気にし、一方で豪雨や洪水に悩まされました。

やっと秋らしい趣きになったので、新年を迎える前に温泉で気晴らしをしたい気持です。

温泉は水が地熱で温められ湯として沸き出る現象で、火山性の造山帯なら世界のどこにでもありそうですが、関心を持たないと見逃します。(写真1)

(写真1)温泉は火山性の造山帯(赤い帯)に生じる。

「大きく捉えれば、環太平洋造山帯とアルプス・ヒマラヤ造山帯以外には認められない。執筆者作製」

わが国では古くから温泉は健康回復に使うなど、親しまれてきました。昭和23年の温泉法では25℃以上で有効成分を含めば温泉と決めたのは、前向きの発想だといえます。

古くから親しまれた温泉

古代に作られた「日本書紀」や「枕草子」にお馴染みの温泉地の名が出てくるのには驚きます。皇室への献上とあっても、多分、浴用よりも薬用の飲料として運んだのでしょう。

やはり古い文書の「出雲国風土記」には、老若男女がみな裸で一緒に湯につかり、湯を神の賜として崇めるとともに病気治療とお互いの懇親を図った様子が描かれています。

古代ローマでの公衆浴場も似た内容でした。多くの都市には公衆浴場を少なくとも一つは設けていました。これは帝国を支える庶民に対する社会政策だったのでしょう。

わが国の場合、戦国時代には傷ついた武将の保養場所としても考えられました。武田信玄は川中島の戦の後、山梨にある今日の下部温泉で傷の治療と疲労回復に努めたようです。

この写真は、現在の下部温泉の一部です。規模は違うとしても当時もこのように大石を組んで湯を溜め、湯につかるのは同じだったと思われます。(写真2)

武田信玄が訪れた下部温泉の現状

(写真2)武田信玄が訪れた下部温泉の現状「山梨にある下部温泉も他の温泉と同様に大石で囲った温泉が主体だったが、多くの客は銭湯づくりの浴場を選ぶ傾向がある。執筆者作製」

湯につかるのとは別に、泉源から湯を引き、浴場では落ちる湯を痛みのある局所に当てる方法もあったようです。一口で言えば、シャワーです。

滝で水の落ちるところに立ち、水を浴びるのも、わが国では古くから修行として認められた行為でした。したがって、温泉でも治療法、健康法として取り入れられたのでしょう。

変貌する湯治場

70年も昔のこと、化学科の学生だったので、温泉関係の文献で東京の山間部にあるラジウム温泉を見つけ、サンプル採取に出かけたのです。これが最初の温泉探訪でした。

深い地層に浸み込んだ水が、周辺の地層から様々な物質を融かしこんで温泉になります。戦後早々のころですから、放射線や放射物質に、特段の関心がありました。

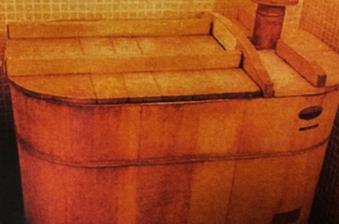

採取作業後に案内された温泉の風呂は、何と自宅と同じ木桶でした。看板に偽りがあるわけではなく、湯は確かに泉源から運んでいましたが、温泉の趣きがないのです。(写真3)

(写真3)ラジウム温泉で案内されて驚いた温泉の木製浴槽「ここに泉源からの湯を運び入れた湯に入る。執筆者作製」

昭和の時代になると石炭やガスが普及し、温泉でなく、個人の住宅にも風呂を設けて入浴するようになっていました。従って、湯治場の方も変貌を強いられていたのでしょう。

確かに温泉法が保障する温度と成分を持つ泉源から運ばれた湯なのです。しかし子どものころに連れて行かれた本格的な湯治場とは全く違う趣きに目を見張った覚えがあります。

大学を卒業したばかりの頃、紀州の田辺市で医院を営んでいた親戚の人に誘われて泊りがけで遊びに行ったことがありました。そして、近くにある白浜温泉に誘われたのです。

誘われた温泉宿は構えも立派で、裏側に大きな石を積んだ露天の風呂がありました。大石の間から太平洋が見え、風が強いときは海の水が湯に飛び込むという説明でした。

高潮や台風の時には、そのようなことが起きそうに見えます。しかし海が穏やかでは、開けた海を眺めて雄大な気分になるだけで、残念なことに夕食に呼ばれてしまいました。

保養が主だった温泉地は、現在、豪華な食事や宿泊設備を用意し、さらに遊戯施設との連携、入浴設備の多様化などを行い、内外からの客への対応に努めています。

1000年からの歴史を紐解いてみると、新しい時代の姿が描けそうです。温泉をダシにした大規模な歓楽街になってしまうような気がしてなりません。