スランプについて考える

2023年9月1日

中山勝矢

「スランプ(SLUMP)」という言葉があります。本来は株式の市場暴落を指したようですが、近来は野球などスポーツの世界で、エースの不調などに使われています。

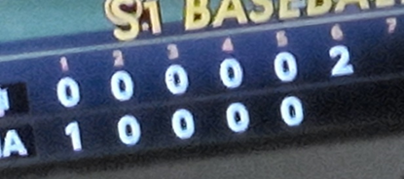

野球のリーグ戦で、調子よく勝ち続けてきたチームが急に不調になると、例のエースがこのところスランプなんだそうだといった話が飛び交うことがあります。(写真1)

このところ暑さが続き、夏負けのためか筆が進まず、精神的にも肉体的にもスランプ状態が続くので、このことをテーマにしたくなりました。

生き物と外部環境

子どもの頃、気温が35℃を超えるといった予報を聞いた覚えがありません。せいぜい30℃か31℃であっても非常に暑く思ったものでした。

それが気象庁によると、この半世紀、暑い日に見舞われる地域が世界的に増えているのだそうです。そのためか、大規模な山火事の発生が各地で起きています。

近くを見ても、気温が上昇したために枯れ木が目につきます。水をやれば済むようなものでなく、木全体が環境変化に負けて葉の機能が失われていったように見えます。(写真2)

その一方で昆虫を始めとする動物たちは、外気温が高く、生活環境が不適切な間は巣に籠り、また葉の裏に隠れて日差しを避けているためか、姿を見ることが多くありません。

生物にとって自分を取り囲む環境は大問題のはずです。環境に対応できるように進化してきたのですから、急激な変化には応じられず死滅することも考えられるわけです。

われわれは冷たい水やジュースを飲んで凌ぎます。さらに行水やシャワーで身体の表面に溜まった分泌物を洗い流し、風を浴びて体温の調節を試みているではありませんか。

夏負けとスランプ

ところで環境温度が36℃といえば、人間の平熱とそんなに違いがありません。体内の器官が働いて発生するエネルギーは温度差がなければ除去できないのではないでしょうか。

例えば熱中症で起きる疾患の一つに、腎機能の低下があります。絶え間なく働く腎臓が廃棄したいエネルギーの処置に困ったことを示しているように思えます。

人体内部の器官が、廃棄エネルギー処置に困ったら機能を低下させる以外に方法はないしょう。それで身体がだるく、全体としてスランプ状態を引き起こしているのでしょう。

脳神経系に同じことが起きていてもおかしくありません。仕事をする気で机の前に座ったけれども気分は進まないし、頭は冴えず、やがて居眠りをしかねません。

パソコンに向っても言葉は浮ばず、いい文章も出てきません。つまりスランプ状態です。肉体と脳神経系両者が廃棄エネルギーの処理に行き詰まっているのでしょう。

若いときはよい文章が浮ばず、講演で気の利いた説明ができなかったときは自分の不勉強を悔いたものでした。この歳では、もっと本質的な原因を探したくなりました。

人を一つのシステムとみて、このシステムが上手くいかなくなる原因を考えたくなったわけです。大要は、既に述べた通りでも、解明に時間を懸ける余裕がありません。

不思議なことに、世界の文化文明は、例外なく中緯度の地帯で始まっています。こういったことも、長年月の環境温度と大いに関係があるように思えてきます。

酷暑の世界で発生した原人類も、年間を通じて生活環境の温度が生存に適したところに移動し定着していったのでしょう。こんなことを考えながらスランプと闘っています。