奥大山の水で洗った珈琲豆

2023年7月3日

中山勝矢

今年の中国地域ニュービジネス協議会(CNBC)は、6月6日に総会と表彰式を岡山駅に近いホテルグランヴィア岡山で行いました。

総会に引続き、大賞1件、優秀賞4件、特別賞6件が表彰されました。これらはいずれもCNBC会長賞ですが、大賞には例年同様、中国経済産業局長賞も授与されました。(写真1)

表彰の際に記念写真の撮影があり、さらにその後に受賞者が受賞の内容について講演をします。会場には受賞者の展示ブースもあり、参会者にとっては優れた勉強の機会です。

展示ブース

特別賞で今回興味深かったのは、珈琲豆を奥大山(おくだいせん)の水で丹念に洗ってから焙煎し、雑味のない美味しいコーヒーを作り出すことに成功したというものでした。

展示コーナーには、この新コンセプトの珈琲豆は派手な真っ赤な袋に入れて並べてありました。各社は比較的地味な展示スタイルだったため、とくに目立ちました。(写真2)

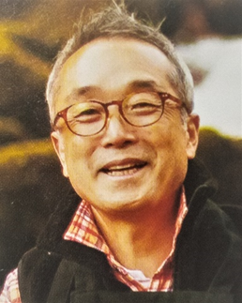

この特別賞の受賞者は鳥取県江府町の遠藤明宏さんです。前から珈琲豆の焙煎を手掛けていたとの話ですが、定年後、奥様の出身地である鳥取に戻ることになりました。(写真3)

珈琲豆を洗浄する着想を試すため、移動の途次、各地で得た水で試して来た熱意に頭が下がります。そのとき、奥大山の冷たい水〈約10℃〉に出会ったのだと話されます。

珈琲は日本のお茶と違い、澄んでいません。様々な液の混合物であり、複雑な味が当然と理解されてきました。豆の水洗は、新しい味に挑む新方式の挑戦だといえます。

1年ほど前に「奥大山の水洗珈琲」という合同会社を立上げました。遠藤さんはその代表者で、従業員は1名とあるものの商品に人気が出て、軌道に乗ってきた感があります。

毎日のように珈琲を飲む生活をしていても、珈琲の生豆が土や埃でかなり汚れているとは考えていません。しかし実際に洗った後の水は、驚くほど汚ないのです。(写真4)

これをそのまま焙煎して粉砕したら、土や塵も粉砕されて珈琲粉末に混ざり、湯を注げば珈琲と一緒にコップに注がれることになるわけです。

せっかく手間をかけて美味しい珈琲を飲むなら、珈琲豆も上等なものを使わないといけません。そのような配慮をした新商品「奥大山の水で洗った珈琲」が生れました。(写真5)

考えてみれば、鳥取のローカル資源である「奥大山の水」と「水洗いした珈琲」を繋げ、世間が注目する新ビジネスを生み出した点が特別賞に相応しいと認められたわけです。

その先の夢

この特別賞の中身を考えてみました。奥大山の水について、化学分析のような科学的記載はありません。水の成分に秘密がないとすれば、水温か水量くらいしか考えようがありません。

通常の珈琲豆はすでに焙煎が終わり、粉に挽いてありますから、ここで問題になっている土や埃も入ったままであることは確かでしょう。

勝負は口にしたときの珈琲の味です。受賞者の説明のように本当においしい珈琲を味わい、これが本物と知った人は、以後すべて味方になると思われます。

勝負は理屈ではなく、味だと受賞者は述べています。酒でも料理でも高く評価されているものは同じでしょう。「あの店の何々は素晴らしい」と評価されたら決まりです。

味覚にはそのような点があります。大切なのは奥大山の水による珈琲豆の丁寧な洗浄作業でしょうが、評価は本当においしいと感じて珈琲を味わった人の味覚に頼るわけです。

そこが難しい点です。でも、それが新時代のビジネスだと割り切ることも間違いではないでしょう。現在、土産物は当然のこと、ふるさと納税の返礼品にも活用されていると聞きます。

代表 遠藤明宏

〒689-4423 鳥取県日野郡江府町美用530

TEL 0859-72-3251

URL https://washed-coffee.jp(外部リンク)