話し言葉をまなぶ知恵

2023年3月1日

中山勝矢

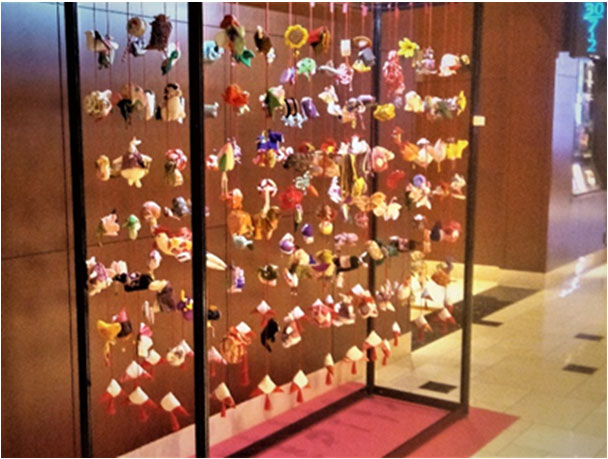

春3⽉は、すぐに雛祭りとなります。古くは「上⺒の節句」といったようですが、江⼾中期以降は「桃の節句」「雛祭り」と呼ばれ、主役は王朝⾵の⼈形になりました。

ところが先⽇、東京新宿の京王プラザホテルのレストランで⾒た雛飾りは壇に並べられた⼈形ではなく、様々な⼈形を紐で縦に吊るした型破りのものでした。(写真1)

知⼈は北陸地⽅や信州にあるといいます。全国を訪ねたらいろいろと変わった雛飾りに出会えそうな気になりました。⼀つのことでも⼯夫により⼟地柄が出るのは楽しいことです。

わが国で⽣まれた紙芝居

明治以前にも寺⼦屋で⽂字教育はありましたが、明治になり近代化の国策として全国⺠に対し教科書を使う教育が始まりました。⽂字を習う前、内容の説明は⼤変だったのです。

海外を知る⼈が幼稚園や保育園を試みました。やはり⽂字教育以前の⼦どもでは苦労が多く、⽬の前の⼦どもたちに絵本を開いて⾒せ、筋を聞かせることに終始したようです。

100年以上たった今⽇でも、やはり紙芝居は幼稚園や保育園で⽇常的に使われています。写真は「おべんとう」の題で様々なことを⼦どもに説明をしている紙芝居です。(写真2)

まだテレビも映画もない時代です。紙芝居はその状況を乗り越える⼯夫でしたが、ルーツはわが国で、江⼾時代の幻灯と明治⼤正期の紙⼈形芝居に⾏きつくとあります。

つまり、幻灯や紙⼈形芝居を⾒せながら⼝頭で話を進めるのに要る⾼度な話術は、落語や浄瑠璃の形でわが国では早くから普及していて、それが活⽤されたというわけです。

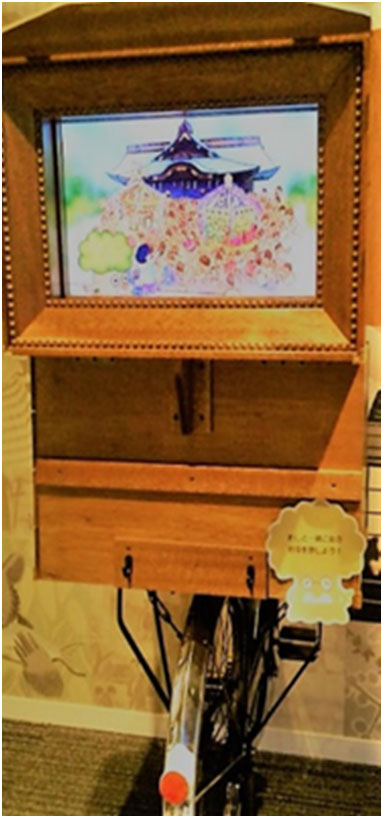

昭和初期に、街頭紙芝居とでも⾔えそうな商売が路地裏に現れました。⾃転⾞の荷台に積みこんだ⼩舞台に説明者は絵を差し込み、弁⾆さわやかに話を進めるのでした。(写真3)

この⼤道芸⼈的な演者は、先ず来たことを知らせて⼦どもを集め、割りばしに⽔飴を巻きつけて売っていました。値段は多分、1本が1、2銭程度ではなかったかと思います。

⾔葉を学ぶ場所

紙芝居を街頭で演じる⼈は、ただテキストを読んでいたのではありません。⾳の出るものは持たず、抑揚をつけた声が武器でした。でもその語りは、聞く⼈を興奮させたのです。

⼦どもたちは飴を舐めながら、⾃然と東京弁の調⼦や⾔い回しを⾝につけたのです。これは遠⽅から出て来て東京に住み、家庭を持った⼈が⼦どもに教えられないことでした。

様々な技術を⾝につけて社会に出たとしても、やりとりのわずかなニュアンスの違いがビジネスの障害になります。紙芝居は、スムーズに世渡りする知識を教えてくれたのです。

早く来て飴を舐めている⼦は⼩舞台の傍に⽴ち、その⽇は⼩遣いがなくて飴が買えなかった⼦は少し離れても⼀緒に話を聞いていたものです。(写真4)

いま住んでいる東京の府中市にある博物館で、当時の⼦どもたちがたむろした街頭紙芝居の道具⼀式を⾒つけたとき、懐かしさで思わず⾜を⽌めてしまいました。(写真5)

⺟の姉、つまり伯⺟の連れ合いは上州出⾝の⼈で、若いときから⽶を扱う店で働いていました。それで、⽶の品質を⾒抜く能⼒は優れていると聞いていました。

⼤正末期の関東⼤震災後に⾃⽴し、現在の⽂京区千⽯町で精⽶から配達まで取り仕切る⽶屋を営んでいました。その裏⼿にはお屋敷町があり、⼀帯がお得意さんでした。

店からお客の勝⼿⼝まで、⾃転⾞で⽶を運びます。勝⼿⼝に出てきた⼥中さんから、既に納めた品の評判とクレームを聞いて帰り、次の商品に活かすのが商売のコツでした。

お得意さんの家の⼥中さんですから、遠回しに指摘することが多く、⾔葉に堪能でないと聞き洩らしてしまうと、伯⽗は⾔っていました。

⼀⽇働いて疲れて帰っても、⼣飯のあと「寄席に⾏ってくる」と⾔って出かける姿をよく⽬にしました。遊びにきていた私は幼くて、寄席もその意義も全く分かりませんでした。

いま考えると、東京の寄席なら落語でも講談でも江⼾前です。そのリズムと⾔い回しに慣れることは客あしらいに役⽴つことでした。つまり⾔葉の勉強をしていたわけです。

声優、役者、歌⼿など声を使う⼈は、絶えず喉を鍛えているものです。⽂筆家なら、優れた⾔葉の⾔い回しに関⼼を持ち、その使い⽅を考えています。

⾃らの⽋点を意識すれば街頭紙芝居であれ、寄席であれ、学ぶ機会は⼿近に⾒つかるものです。街頭紙芝居の意義に気付いた瞬間、未来が広がる思いになりませんか。