干支にちなんでウサギをたどる

2023年2月1日

中山勝矢

あらかじめ月のテーマを決めておいても、適宜、先の分まで書きだすと話が混乱しかねません。それで執筆は原則、月が替わってから始めるように努めてきました。

それが何故か、今年の1月は最初の数日間、例年と違って年賀状が毎日数多く配達されました。その整理のために予定外の仕事に時間を取られ、原稿の方が遅れぎみでした。

今年は癸卯(ミズノトウ)で、絵柄は虎から兎に主役交替し、多くは可愛い白いウサギです。そこには社会の平穏を望む気持ちが込められていると感じたのでした。(写真1)

干支(えと)の歴史

卯(ウ)はウサギですが、癸はミズノトと読み「甲乙丙丁戊己庚辛壬癸」という10個の字列十干(カン)の末尾にあります。十二支と合わせて干支(エト)と呼ばれています。

卯は12種の動物を表す字列「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」の4番目に置かれています(*1)。十干も十二支も毎年一つずつ先に進めますから、60年で一巡することになります。

この字列は中国で、非常に古くから年月、方位、時刻、運勢などをさす言葉として使われてきたものです。発掘された殷の時代(*2) の甲冑に既に彫り込まれていたといいます。

日本の社会では、生まれが十二支のどの動物の年か、ほとんどの人が承知しています。年齢や生年月日を直接訊かれたら抵抗を感じても、十二支なら素直に答えるものです。

そこで広島のバーのママさんは考えました。支払の際、携帯電話片手に「お誕生日はいつ」とか「お電話は」と訊ねてメモに記し、最後に「エトは何ですか?」と聞くのでした。

傍にいて感心したものです。ママさんは商売熱心で、欲しい個人情報をこうして集めていたわけです。香の師匠でもある素敵な人で賢かったから、お店は繁盛していました。

野生の白ウサギはいるのか

生物学でウサギとネズミは同じ齧歯(げっし)目に属して1788種。そのうち1223種(68%)はネズミ亜目、ウサギは普通のウサギもナキウサギも入れても65種(3.6%)です。

ウサギには穴を掘って生活するアナウサギと、専ら野原を駆け巡るノウサギがいます。いずれも餌の確保と捕食者から身を守るために身に着いた生活スタイルなのでしょう。

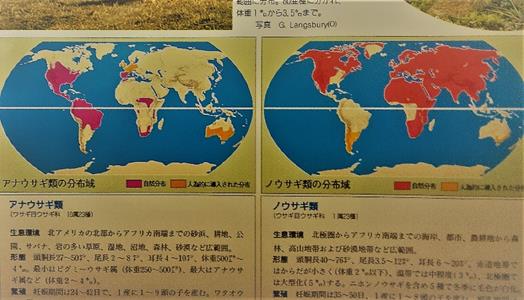

アナウサギもノウサギも野生に富み、繁殖力は旺盛です。環境に適応した形に進化して、南極、豪州、マダガスカル島を除く世界中に分布しています。

初期の頃、南北アメリカ大陸、インドネシア諸島、豪州などには住んでいなかったのですが、人が持ち込み、現在では野生化して頭数も増えているとあります。(写真2)

ウサギの繁殖力は出産頭数からも驚かされます。アナウサギの懐妊期間は短くて年に4,5回も出産しますから1年に1頭の雌が生む総産子数は15~45頭にも達するわけです。

アナウサギの場合には、穴の巣で生まれた新生児は数日で外に出てきて餌をあさります。草の芽や木の実を食べるだけでなく、植林した苗木まで食べるので害獣扱いされます。

図鑑で調べると、これらのウサギは環境の色彩に近い茶系あるいは茶褐色です。捕食されないための保護色と考えるのが自然でしょう。(写真3)

年賀状に描かれているウサギの図柄は、殆どすべてが毛は白くて目が赤く、長い耳で、その内側は赤いのです。動物図鑑を調べても、そうした姿のウサギは見当たりません。

雪の多い地域では、ウサギの茶色の毛が白くなることは知られています。雪の多い北陸や北海道などでは冬の間、身を守るためにウサギが白くなることはあるようです。

古事記の「因幡の白うさぎ」の話では、騙されて怒ったワニ(サメの通称)の群れに、ウサギは白い毛皮を引き剝がれました。鳥取にある白兎神社は、この話に関連があります。

わが国にも古くから野生のウサギが多くいたのでしょう。でも、こうした話に出てくるウサギは、白い良質の毛皮採取のために家畜化されたものだったのかもしれません。

野生を取り除くために籠に入れてペット化し、人工飼料を定期的に与えて商品価値の高い毛皮を生産する家畜が白いウサギの図柄や話のタネになったのはいつのことでしょうか。

白ウサギには、品種も飼料も生活環境も商目的に合わせた生き物だというイメージが伴います。家畜化された白ウサギではなく、野生のウサギを心に描きたいものです。

*注1:子(ネ)は鼠、丑(ウシ)は牛、寅(トラ)は虎、卯(ウ) は兔、辰(タツ)は龍、巳(ミ)は蛇、午(ウマ)は馬、未(ヒツジ)は羊、申(サル)は猿、酉(トリ)は鶏、戌 (イ)は犬、亥(イノシシ)は猪のことです。

*注2:殷王朝の成立が紀元前1500年頃とされています。日本では縄文期に当たる時代です。